La Fête de science se tiendra du 2 au 12 octobre 2020 en région Centre-Val de Loire. Compte-tenu de la crise sanitaire, les ateliers et les rencontres scientifiques se dérouleront en présentiel et à distance via une programmation numérique sur le web. Cette année, le thème choisi est « Quelle relation entre l’Homme et la Nature ? ». L’ambassadeur de cette 29e édition est David Giron, directeur de l’Institut de recherche sur la biologie de l’insecte (IRBI) de Tours et directeur de recherche au CNRS (écologie et environnement). Il nous explique l’importance de cet événement qui tend à mettre la science à la portée de chacun.

David Giron est directeur de l’IRBI (Institut de recherche sur la biologie de l’insecte) à Tours et directeur de recherche au CNRS. IL est l’ambassadeur de la Fête de la science qui se déroule du 2 au 12 octobre 2020. ©Elodie Cerqueira

La Fête de la Science en région Centre-Val de Loire se déroule du 2 au 12 octobre. De nombreux ateliers et rencontres avec les scientifiques se dérouleront sur les six départements. En tant qu’ambassadeur, que représente pour vous un tel événement ?

David Giron : La fête de la science c’est cultiver la curiosité, l’interrogation, l’émerveillement. Car pour préserver la nature il faut s’en émerveiller et essayer de la comprendre, je pense que se sont deux clés pour toutes les problématiques environnementales. Il est fini le temps du chercheur qui est le savant, le sachant, désormais c’est à lui de sortir de son laboratoire et de diffuser les savoirs en dehors des cercles classiques des journaux spécialisés, entre pairs, etc. Je suis très investi justement dans la diffusion de la culture scientifique, je pratique la fête de la science depuis que je suis étudiant… Ce sont des choses qui me tiennent à cœur, des valeurs que je porte aussi au sein de l’institut.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire les événements sont compliqués à organiser…

D.G. : Oui et pour cela il y a eu a tout un travail en amont de réflexion avec les équipes qui coordonnent la Fête de la science. Il a fallu réfléchir à une autre façon de toucher le public dans le contexte actuel, tout en évitant la saturation du online ! C’est beaucoup de travail de tout coordonner et Centre Sciences a parfaitement orchestré les choses. Je serai en plateau le jour de la Fête de la science pour participer à des débats, des conférences. J’aime beaucoup éveiller les consciences, éveiller des vocations. Les gens ont un appétit pour la science et c’est pour ça que cet événement a toujours un grand succès. En plus, il y a tout un imaginaire autour de l’insecte qui facilite l’échange et qui nous permet de raconter des histoires autour de nos recherches. Les insectes sont un médiateur de choix pour parler de la relation Homme/Nature, notamment avec le retentissement médiatique qu’il y a eu avec la disparition des insectes.

Précisément, à l’Institut de recherche sur la biologie de l’insecte, l’IRBI, situé à Tours et dont vous êtes le directeur, vous étudiez les insectes. Vous pouvez nous en dire plus ?

D.G. : L’essentiel de nos activités traitent de questions de biologie de l’insecte d’un point de vue plutôt fondamental : la régulation des ravageurs de culture, activité de suivi des invasions d’insectes, comment les insectes marchent ou volent, avec des implications en aéronautique – bio-inspiration ou bio-mimétisme. Par ailleurs, je m’intéresse à des questions de physiologie, des interactions entre les plantes, les insectes et les micro-organismes et aussi à des questions de production d’insectes pour des solutions à des problématiques sociétales telles que produire de l’alimentation, animale ou humaine, pour s’affranchir, par exemple, de protéines de soja… car les insectes sont très riches en protéines.

Nous allons manger des insectes ?

D.G. : Pour l’instant chez l’homme c’est récréatif, on mange des petits insectes pour l’apéro. L’avenir sera très certainement de produire des farines, riches en éléments nutritifs que l’on pourra incorporer dans des recettes pour fabriquer des pâtes, des gâteaux… C’est un produit qui va être transformé car il y a encore la barrière psychologique chez l’homme mais pour l’heure il s’agit à moyen terme de produire de l’alimentation animale, notamment pour la pisciculture et les volailles. Les insectes sont une source de protéines alternative.

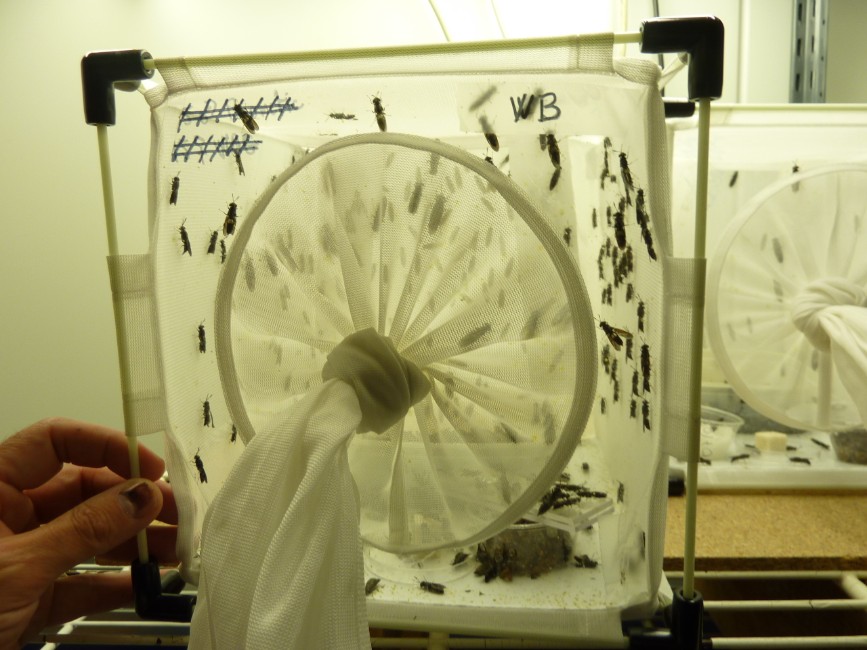

A l’IRBI (Institut de recherche sur la biologie de l’insecte) situé à, un axe de recherche porte sur l’élevage d’insectes, source de protéines, à des fins alimentaires. ©Elodie Cerqueira

C’est un enjeu environnemental ?

D.G. : Oui. Produire des insectes représente une empreinte écologique beaucoup plus faible que de produire des vaches ou des cochons. Plusieurs entreprises, dans le monde et en France, se mettent à produire des insectes de manière industrielle. Certaines sont déjà en phase de production industrielle et de commercialisation en France. À terme, il s’agira d’atteindre un coût bien inférieur aux produits importés mais on n’y est pas encore… Il y aussi beaucoup de problématiques de réglementation : il y a eu un bras de fer depuis des années entre cette filière émergente, la France et l’Europe pour faire accepter ce nouveau type d’aliment dans l’alimentation mais ça progresse. On constate une dynamique de vouloir produire plus écologique et plus responsable, dans un monde qui demande toujours plus de nourriture.

Etude des mouches à l’Institut de recherche sur la biologie de l’insecte de Tours.©Elodie Cerqueira

Et le bien-être animal dans tout ça ?

D.G. : Il y a un grand débat émergent sur le bien-être animal chez les invertébrés. Pour l’instant dans les programmes de recherche européens, par exemple, on a de nombreux protocoles à signer pour expliquer comment sont tués les insectes… Il y a aussi un vide juridique car si on sait mesurer la douleur chez des mammifères on ne sait pas comment on exprime ça chez des crevettes ou des insectes. Il y a de plus en plus de travaux à l’échelle mondiale qui s’intéressent justement à cette question de la douleur chez les invertébrés et notamment chez les insectes.

Sphinx du Tabac, chenille tropicale, dans les laboratoires de l’Institut de recherche sur la biologie de l’insecte de Tours. ©Elodie Cerqueira

Vous bénéficiez d’un équipement de pointe…

D.G. : Oui nous avons cette chance. On a un équipement de pointe car nous avons pu bénéficier d’un vaste programme d’investissement. On a renouvelé nos équipements, depuis 2015, grâce à des fonds CPER [Contrats de plan État-Région, NDLR]. D’ailleurs, l’essentiel de nos activités est financé par des financements publics et la société attend un retour autre que de produire du savoir autre que produire des brevets. Il faut que cette connaissance diffuse dans la société, nous devons faire circuler la vraie information. Il y a donc des attentes légitimes très fortes de la société.

La crise sanitaire a accéléré cette attente ?

D.G. : La recherche demande du temps, il faut prendre le temps de la réflexion, du recul et aujourd’hui on est dans une société de production rapide et ce n’est pas toujours compatible avec la recherche. Et il y a un enjeu un peu particulier cette année qui a été conditionné par la crise sanitaire où finalement la science médicale a été mise au premier plan comme le sauveur, la solution, le miracle…avec un possible retour du bâton.

Comment ça ?

D.G. : Ce qui nous paraissait un peu lointain, l’effondrement de la biodiversité etc., là nous a touché de plein fouet et d’un seul coup le scientifique est devenu celui qui sait celui qui va trouver la solution, qui a intérêt à la trouver. La difficulté c’est qu’au-delà de ce qu’on trouve il faut expliquer ce qu’est la science, ce qu’est un scientifique. Par exemple le désaccord est un moteur de la recherche : c’est parce qu’on n’est pas d’accord qu’on confronte des idées qu’on met en place des expériences qu’on cherche à s’approcher au plus près de la vérité, même si on ne la connaît jamais et aujourd’hui dans le débat public le désaccord scientifique est apparu comme une source de discrédit. Il va donc falloir faire une explication de texte pour démontrer que c’est normal qu’on ne soit pas d’accord, c’est même souhaitable. La science peut être gagnante de cette crise mais peut en souffrir aussi sur le moyen et long terme. D’où l’intérêt de la Fête de la science qui est aussi vecteur de transmission et d’explication.

Un mal pour un bien ?

D.G. : Des fois l’urgence accélère un peu les choses. Dans la situation actuelle, tout ce qui était impossible hier est possible aujourd’hui : on fait des déblocages de fonds et on fait des avancées fulgurantes. Si on avait la même chose par exemple sur la disparition de la biodiversité est-ce qu’on ne pourrait pas sortir plus rapidement de la crise ? Aujourd’hui, on n’est pas à la hauteur d’un certain nombre d’urgences climatiques, environnementales ; différentes échelles de temps s’entremêlent et sur les problématiques environnementales qui sont au cœur de la thématique de cette année on voit bien qu’on ne va pas assez vite.

La recherche en France est-elle à la hauteur de l’enjeu ?

D.G. : Le modèle français de recherche est assez unique, qui a fait et fait ses preuves. La difficulté c’est qu’on essaie d’uniformiser en appliquant des modèles anglo-saxons qui ne sont pas adaptés à nos structures, notre philosophie, notre façon de travailler, et souvent on fait un entre-deux, on essaie d’importer un modèle tout en gardant une structure franco-française…. Pour être chercheur il faut avoir la foi (rires) et donc on croit en ce qu’on fait ! Tout l’enjeu est de convaincre les financeurs que ce que l’on fait a un intérêt général ou particulier, comme dans le cas d’une crise.

Propos recueillis par Elodie Cerqueira

Le programme de la Fête de la science c’est ici

Une termitière utilisée lors des ateliers scientifiques portés au public, IRBI. ©Elodie Cerqueira