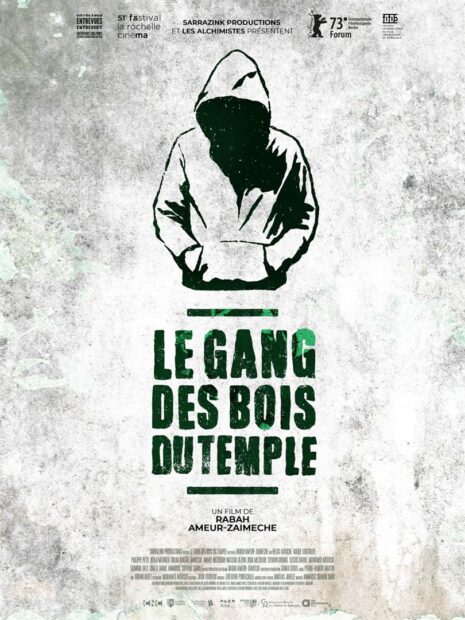

Rabah Ameur-Zaïmeche revient à sa banlieue originelle dans un film étonnant. L’action, le braquage d’un van sur une autoroute urbaine, en est le moteur, mais le réalisateur l’entoure de séquences poétiques fortes. Des longueurs brouillent le propos d’un travail pourtant original et intéressant.

Par Bernard Cassat

Monsieur Pons et ses amis les braqueurs. Photo Les Alchimistes

En 2014, sur l’autoroute A1 à la sortie nord de Paris, une bande de délinquants de Seine-Saint-Denis avait réussi un braquage incroyable. Rabah Ameur-Zaïmeche reprend cette histoire mais la filme à Bordeaux pour la cité, à Marseille pour les autoroutes en tunnel. D’autres banlieues, donc, mais le réalisateur a gardé le monde social des braqueurs, son propre monde d’origine. Où la lutte des classes, c’est-à-dire la confrontation avec l’extérieur de la banlieue, domine toutes les autres luttes.

L’aspiration vers le divin, le sublime

Il vient de là, mais Rabah est avant tout un artiste. Toute la longue séquence qui ouvre le film, un lent travelling sur une cité dans des images graphiques qui vibrent, puis la solitude d’un homme face à la douleur de la mort, est une étrange entrée dans un film d’action. Surtout que l’enterrement qui suit, dans une église moderne typique de ces quartiers, prolonge le malaise puis atteint le sublime avec Annkrist qui chante La beauté du jour, voix incroyablement vibrante seulement accompagnée d’un orgue.

L’équipe de bras cassés va apparaître ensuite petit à petit et tous les personnages trouveront leur place dans l’histoire. Les braqueurs comme ce grand solitaire, monsieur Pons, celui qui enterrait sa mère. Sans faire partie de l’équipe, c’est lui aussi un produit de cet endroit social qui marque à vie ses habitants.

La parole des prolos, le silence des exploiteurs

Histoire d’un braquage, donc, mais pas vraiment film d’action. Seule la séquence sur l’autoroute, les voitures, les motos, l’excitation des apprentis gangsters, nous entraînent dans une spirale violente où on ne comprend pas grand-chose, parce qu’on ne sait pas encore qui est volé. C’est la face solaire de l’action. La face sombre suivra, la vengeance meurtrière. Une armée qui canarde à tout-va, la puissance de feu du capitalisme totalitaire et tout-puissant. Là encore, le récit ne nous dit pas tout. Ces tueurs sont des mercenaires qui n’ont pas de visages. Ou plutôt en ont un seul, celui de leur commanditaire, un prince arabe, saoudien ou autre, qui n’a pas besoin de parler pour agir. Alors que les voleurs sont des bavards impénitents qui, dans leur langage fleuri de jeux de mots très banlieusards, ne cessent de décrire la misère de leur monde et de rêver l’impossible. Lui, le prince, le riche, ne dit pas un mot. Il danse !

Toute la bande joue au PMU. Photo Les Alchimistes

Dans une improbable boite de nuit, il se lance dans une démonstration solitaire étonnante. En costume de toréador blanc immaculé, il sort du film, il sort du monde dans un moment totalement esthétique, magnifique mais hors de tout. D’ailleurs, c’est en acheteur d’art qu’il entrera dans la ligne de mire de monsieur Pons, le vengeur ultime. Celui qui sauve la cité, dont la profonde empathie règle la lutte des classes d’un seul coup de fusil.

La gouaille et l’humour pour supporter le quotidien

Rabah fait de son récit un conte dont la clef est politique, mais dont l’importance, dont la justification est ailleurs. Dans ces moments hors de l’histoire, l’enterrement, la boite de nuit, les pelouses de la cité, les enfants et les pigeons. Dans une sorte de dépassement du quotidien un peu sordide du PMU ou des garages pleins de magouilles et de petits arrangements. Il n’en garde que la gouaille avec une palpable sympathie pour ces paumés qui n’ont que l’humour et la fraternité pour vivre. Rabah se fait quand même dépasser par ses intentions. Tout n’est pas utile. Quand Pons sort de son immeuble et nettoie la pelouse, c’est vraiment très long. La fraternité du groupe dans les garages qui leur servent de base est elle aussi trop appuyée. Le jockey sur le cheval du prince rallonge inutilement le propos. La caméra qui descend sur une porte qui s’ouvre, image qui revient plusieurs fois, reste un tic de cinéaste. Toutes ces longueurs cassent le rythme. Dommage. De vrais moments de poésie sauvent de justesse ce film singulier qui aurait pu trouver plus de force dans un montage serré. La réflexion profonde cependant interpelle, et le regard singulier sur la banlieue aussi.

Plus d’infos autrement sur Magcentre : “Ama Gloria”, la mère de remplacement