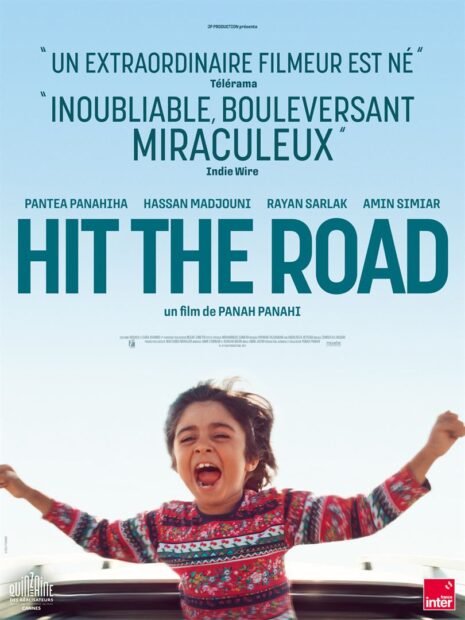

Premier film d’une remarquable maîtrise, avec des images splendides et des cadrages précis et justes, Hit the road nous fait parcourir une partie de l’Iran. Avec un ton déroutant, Panah Panahi construit un film étrange mais magnifique, qui dit sans dire pour passer la censure. Ce qui l’oblige à trouver un ton personnel puissant et malicieux.

Par Bernard Cassat

Le gros plan initiatique. Photo JP Productions

Le gros plan initiatique. Photo JP ProductionsLes premières images, en plan très rapproché : des doigts d’enfant jouent sur un clavier dessiné sur un plâtre. Et on entend bien sûr la musique, du Schubert aménagé. La caméra recule, ouvre l’image. On est dans une voiture avec une famille de quatre personnes. Et on va y rester longtemps. Panah Panahi est le fils de Jafar, lui même autrefois assistant de Kiarostami. La voiture dans le cinéma iranien est devenue une sorte de symbole de l’espace de résistance, le seul endroit où les gens peuvent être eux-mêmes.

Et la famille de Panah Panahi montre de fortes personnalités. Sans aucune indication précise, on se dit qu’elles appartiennent à la bourgeoisie urbaine. Cultivée, dans l’aisance mais sans plus, libérale (leur langage cru, leurs rapports assez cash, leur humour, leur liberté les uns par rapport aux autres). La présentation à l’image de cette famille se termine sur un plan frontal du père, assis à l’arrière, avec un regard sombre, par en-dessous, un plan insisté. Ce regard reviendra plusieurs fois dans le film, comme une référence mythologique. Le père en Zeus. Puisque Panah est fils de, le lien s’impose.

La famille au complet dans la voiture et dans l’image. Photo JP Productions

La famille au complet dans la voiture et dans l’image. Photo JP ProductionsAucune histoire ne semble s’installer. Le plus jeune fils, dix-douze ans, déborde d’une énergie foisonnante alors que le fils aîné conduit la voiture dans le silence. Il est vaguement question de mariage, d’un certain homme contacté auparavant et qu’on doit retrouver. Les portables ont été proscrits – enfin presque… On pense à une histoire lourde derrière. Ils ont vendu des biens pour ce voyage. Malgré le ton badin, les discussions presque surréalistes et les chansons mimées, il y a du mystère derrière, et du mystère lourd, tragique.

Mais le road movie se poursuit. Ils se croient suivis, mais c’est un automobiliste qui leur fait signe d’une fuite sur leur véhicule. Et même le cycliste renversé et pris ensuite en voiture paraît gaguesque, jeune sociologue qui s’entraîne pour une course quasi fictive. Tous les road movies ont leurs rencontres étonnantes ! Puis les paysages défilent à nouveau, des paysages formidables de désert, puis de steppe et enfin beaucoup plus verts, dans la montagne.

De somptueuses images de paysages iraniens

La voiture-boite de sardine de luxe parcourt ces somptueux espaces sur des routes de plus en plus petites, de plus en plus difficiles, même des chemins à la fin. Comme si on s’enfonçait vraiment au fin fond du pays pour entrer dans la clandestinité. Arrivés dans un village perdu, la mère dit d’ailleurs à son fils de ne pas se faire remarquer. Et le contact évoqué auparavant arrive en moto au milieu du brouillard, qui se dissipe dès son départ. L’image raconte d’elle même. Ou au contraire demande un effort de décryptage.

Le départ du fils ainé sur la moto du fameux contact, filmé de très loin, permet à peine de reconnaître les personnages. La mère (patrie?) a du mal a laisser partir son bébé. D’ailleurs, le petit frère est attaché à un arbre ! La séquence en plan fixe très éloigné transforme les personnages en soldats de plomb. Dans cette beauté du paysage, ils jouent une pièce tragique et sublime. Le film change de ton. Les trois restants se retrouvent dans un camp improvisé par toutes les familles dans le même cas, qui attendent l’adieu véritable. L’image prend toute sa dimension d’imagination. En duvet-combinaison de cosmonaute, le père et son fils sur le ventre deviennent une étoile de plus dans le ciel. Merveilleuse manipulation d’image, pendant que la mère pleure.

La dernière et pourtant une des premières discussions entre père et fils. Photo JP Productions

La dernière et pourtant une des premières discussions entre père et fils. Photo JP ProductionsRoad movie et pourtant déroutant, tout est ambigü dans ce film. Parce que les choses, dans ce pays, ne peuvent pas être énoncées clairement. La famille ne veut pas dire au cadet ce qui se passe, et le spectateur est lui aussi à l’écart, en tous cas au début. Les personnages mentent tout le temps, disent qu’ils mentent sans le faire, enfin, on ne sait plus. Ca devient un jeu de paroles. Les Occidentaux ont sans doute du mal à se rendre compte que, rien que pour les chansons, ce film prend position contre les dirigeants. Et, plus ouvertement, l’objet de ce voyage est un constat d’échec du pays. Ce qui ne l’empêche pas de vivre l’instant dans la gaitée et l’imagination.

La mort du chien et son enterrement dans le désert, avec l’antenne radio-anti-démangeaisons, deviennent un puissant symbole d’un pays qui petit à petit se vide et dont les exilés n’ont plus d’autres liens que par les ondes. Antenne qui captera peut-être la voix rauque de Ray Charles chantant Hit the road, Jack, and don’t come back, no more.

Hit the road

Scénario, réalisation : Panah Panahi

Interprètes : Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, Amin Simiar

Directeur photo : Amin Ja’fari