La 27e édition de la Fête de la science aura lieu du 6 au 14 octobre. Le thème de cette année : idées reçues et

fakes news. Pour l’occasion, Magcentre, partenaire de l’événement, propose en amont des festivités, une série d’articles tentant de déconstruire quelques idées reçues en science et sur les sciences.

Elle recouvre plus de 70 % de la surface terrestre, compose 65 % de la masse de notre corps, et constitue un ingrédient indispensable de la vie sur Terre : l’eau est partout. Pourtant nous la connaissons mal. En particulier l’eau qui coule de notre robinet.

L’eau du robinet : cela ne coule pas de source

D’après une enquête réalisée en 2016 par le Centre d’information sur l’eau (CIeau), 8 Français sur 10 font confiance à l’eau du robinet. Pourtant, le CIeau constate également « une persistance d’idées reçues sur l’eau ». En effet, près de trois-quart des Français (73%) considère que l’eau potable existe à l’état naturel. Or, cette eau naturelle doit subir de nombreux traitements d’avant d’être potable.

Une autre idée reçue concerne le devenir des eaux usées, puisque la moitié des Français déclare, à tort, qu’elles sont retraitées en usine avant de revenir dans nos tuyaux en tant qu’eau potable. Cette vision de la gestion de l’eau en circuit fermé est erronée : « la dépollution des eaux usées et la production d’eau potable se font dans deux usines bien distinctes » rappelle le rapport du CIeau. Rappelons donc les origines de notre eau du robinet.

Près des deux-tiers de l’eau potable en France provient du sous-sol, le reste provenant d’eau en surface (fleuve, rivière, lac, etc.). Cela peut cependant varier entre les régions. En Centre-Val de Loire, « on privilégie les eaux souterraines » précise Florence Curie, hydrogéologue au laboratoire GéHCO, à l’université de Tours. « Ces eaux de surfaces ne concernent que quelques communes le long de la Loire ou du Cher ».

Des eaux souterraines mal connues

Qui dit eau du sous-sol dit nappes souterraines. Mais là encore, « il y a pas mal d’idées reçues » remarque la chercheuse. « On imagine que les eaux sous terre circulent dans de grandes grottes souterraines, comme ce qu’on peut voir dans le sud de la France ». Si ces grottes existent (dans ce qu’on appelle alors des aquifères karstiques), « l’essentiel de la circulation a lieu dans des aquifères poreux. L’eau circule entre les grains de roches, comme le sable ou le calcaire ».

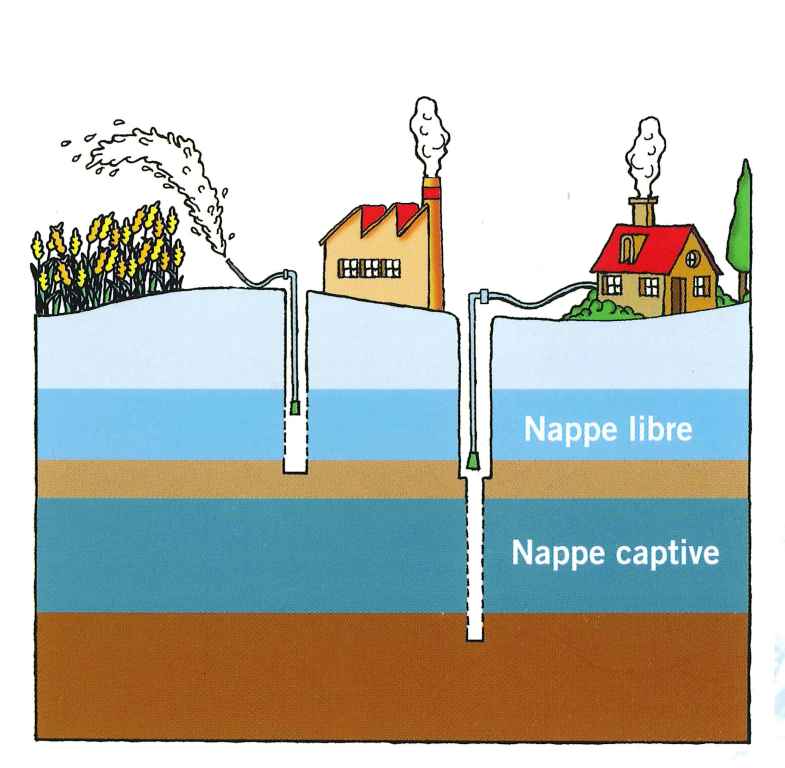

De plus, si on tend à réduire les nappes d’eaux souterraines aux seules nappes phréatiques, il existe un second type de nappes tout autant exploitées : les nappes captives. Contrairement aux nappes phréatiques (dites aussi nappes libres), peu profondes et directement alimentées par les eaux de pluie, les nappes captives sont plus profondes, et protégées par des couches de sol imperméables. Il peut ainsi falloir des centaines voire des milliers d’années pour que les pluies puissent atteindre ces nappes. Cela les rend donc très intéressantes, puisque ces nappes sont « épargnées des pressions anthropiques » c’est-à-dire des pollutions dues à l’activité humaine.

De plus, si on tend à réduire les nappes d’eaux souterraines aux seules nappes phréatiques, il existe un second type de nappes tout autant exploitées : les nappes captives. Contrairement aux nappes phréatiques (dites aussi nappes libres), peu profondes et directement alimentées par les eaux de pluie, les nappes captives sont plus profondes, et protégées par des couches de sol imperméables. Il peut ainsi falloir des centaines voire des milliers d’années pour que les pluies puissent atteindre ces nappes. Cela les rend donc très intéressantes, puisque ces nappes sont « épargnées des pressions anthropiques » c’est-à-dire des pollutions dues à l’activité humaine.

Des eaux (aux différences) profondes

Ces nuances (types d’aquifères, types de nappes) sont essentielles puisqu’elles expliquent les grandes différences qu’il peut y avoir entre les eaux de deux communes voisines, voire au sein d’une même commune, chaque commune possédant ses propres sources et ses propres forages. L’eau potable de Tours, par exemple, est issue de nappes phréatiques situées à proximité d’un cours d’eau (appelées alors nappes alluviales). Une eau, qui n’a généralement que quelques années. Par contre, dans les communes voisines de Joué-lès-Tours ou de Chambray-lès-Tours, l’eau potable est prélevée dans des nappes captives datant du Cénomanien : les eaux de cette nappe peuvent atteindre des âges de 33.000 ans.

Des eaux qui n’ont pas le même âge donc, mais également pas la même composition. Le type de roches, le temps passé dans celle-ci, ou encore les polluants potentiels présents constituent autant de variables qui changent considérablement la composition physico-chimique des eaux. Une composition qui doit évidemment correspondre aux normes de potabilité mises en place. Pour cela, l’eau passe alors par des stations de traitement. Des eaux issues de forage différents peuvent également être mélangées afin de diluer leur teneur en minéraux ou en polluants. Des processus qui donnent à la fin l’eau potable que l’on peut consommer.

Eau du robinet contre eau en bouteille

Toujours d’après l’enquête du CIeau, les Français préfèrent l’eau du robinet à l’eau en bouteille (en moyenne 6 verres d’eau du robinet contre 4 verres d’eau en bouteille consommées par jour). Mais laquelle est meilleure ? « Cela dépend ce qu’on appelle meilleure » nuance Florence Curie. « Mais l’eau du robinet est aussi potable que l’eau en bouteille, et toutes deux suivent les mêmes normes de potabilité ». La chercheuse précise cependant qu’il est conseillé de ne pas trop boire d’eaux fortement minéralisées (comme la Contrex ou l’Hépar) et de changer régulièrement de marque afin de varier les apports en minéraux.

Toujours d’après l’enquête du CIeau, les Français préfèrent l’eau du robinet à l’eau en bouteille (en moyenne 6 verres d’eau du robinet contre 4 verres d’eau en bouteille consommées par jour). Mais laquelle est meilleure ? « Cela dépend ce qu’on appelle meilleure » nuance Florence Curie. « Mais l’eau du robinet est aussi potable que l’eau en bouteille, et toutes deux suivent les mêmes normes de potabilité ». La chercheuse précise cependant qu’il est conseillé de ne pas trop boire d’eaux fortement minéralisées (comme la Contrex ou l’Hépar) et de changer régulièrement de marque afin de varier les apports en minéraux.

D’après le CSEM (Chambre Syndicale des Eaux Minérales Naturelles), 5,5 milliards de bouteilles d’eau sont consommées chaque année en France, dont 4,5 milliards d’eau plate. Selon les associations de la MCE (Maison de la Consommation et de l’Environnement), l’eau du robinet serait 120 fois moins chère que l’eau en bouteilles, pour un prix moyen de 1,87 euro par an et par personne contre 240 euros pour l’eau en bouteilles.

148 litres d’eau par personne en France contre moins de 20 litres dans certaines régions d’Afrique

Au total, chaque Français consomme quotidiennement 148 litres d’eau par jour (selon le CIeau), dont une grande majorité est utilisée pour l’hygiène et le ménage (seule 7 % de l’eau domestique est utilisée pour l’alimentation). Mais au-delà du foyer, l’eau a également des usages non-domestiques très important : agriculture, énergie, industrie, etc. Ce sont ainsi 33 milliards de m³ d’eau qui sont prélevés chaque année en France (soit plus de 5.800 litres d’eau par jour et par Français).

Si dans notre pays, l’eau ne semble pas manquer, ce n’est pas le cas partout : l’OMS estime que 2 à 4 milliards de personnes dans le monde n’ont pas un accès satisfaisant à l’eau potable. Dans certaines villes d’Afrique, l’utilisation quotidienne reste inférieure à 20 litres d’eau par personne. En 2050, ce serait six humains sur dix qui vivraient dans des régions manquant d’eau un mois par an, d’après les chiffres évoqués lors du dernier forum de l’eau organisé en 2018 par l’ONU. D’où l’importance de la gestion et de la préservation de cette ressource indispensable pour notre vie.

NPVS

La fête de la science en Centre-Val de Loire est un événement coordonné par Centre-Science. Des manifestations sont prévues un peu partout en région du 6 au 14 octobre et des villages des sciences seront installées à :

La fête de la science en Centre-Val de Loire est un événement coordonné par Centre-Science. Des manifestations sont prévues un peu partout en région du 6 au 14 octobre et des villages des sciences seront installées à :

- Blois (6 et 7 octobre) à l’INSA Centre-Val de Loire ;

- Bourges (13 et 14 octobre) au Technopôle Lahitolle ;

- Le Coudray (13 et 14 octobre) au CM101 ;

- Orléans (13 et 14 octobre) à l’Université d’Orléans ;

- Pithiviers (6 au 14 octobre) dans toute la ville ;

- Tours (13 et 14 octobre) à l’Hotel de ville ;

- Vierzon (6 octobre) au Parc de la Noue ;

De plus, Florence Curie animera, dans le cadre de la fête de la science, un atelier sur l’origine de l’eau du robinet en Indre-et-Loire à l’hôtel de ville de Tours les 13 et 14 octobre.

Une douzaine de stands sur la thématique de l’eau seront également présentés les 13 et 14 octobre au village des sciences d’Orléans.

Retrouvez l’ensemble de la programmation en région sur Centre-Science.